コラム

2050年までの未来を描いたフル生成AIムービーの制作の舞台裏

「STAF FUTURE NEWS」制作プロセスから紐解く、生成AIとクリエイターの共創によるクリエイティブの可能性

2025.10.30

新技術がもたらす未来の可能性とは? 2025年5月にパシフィコ横浜で開催された「人とくるまのテクノロジー展2025」にて、住友重機械工業株式会社様(以下、「住重」)が開発した新技術「STAF*1」の未来における可能性をテーマに、全編生成AIで制作された9本のムービー「STAF FUTURE NEWS」が発表されました。

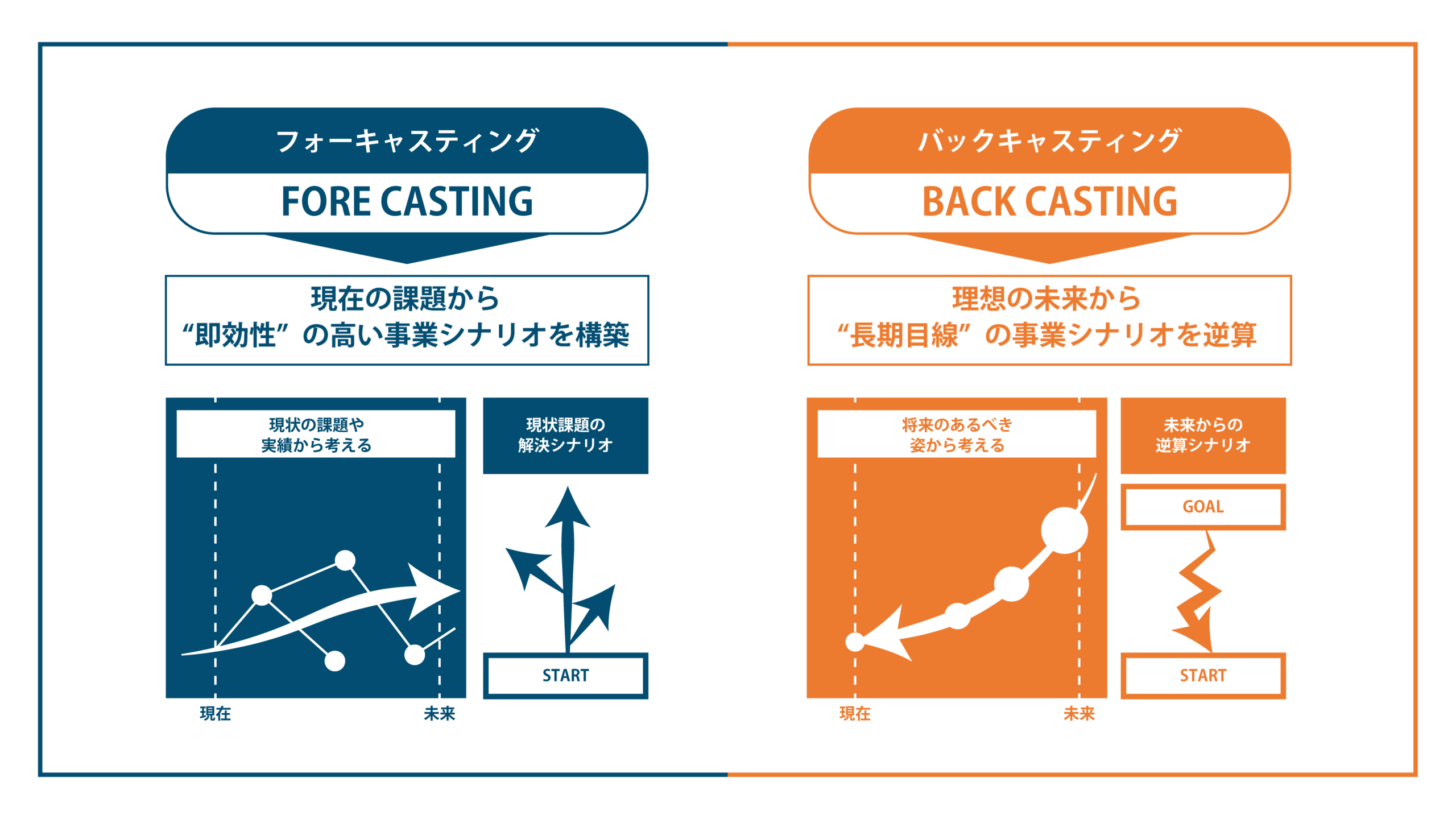

ADKマーケティング・ソリューションズ(以下、「ADK MS」)では、この展示に先立ち開発した「未来グロースワークショップ」 を、住重さんと加工メーカーのTier1*2サプライヤー企業の皆さんと共に実施。バックキャストの手法を用いて、STAF技術が未来の社会にもたらす価値や活用シーンを多角的に検討するお手伝いをしました。自動車の骨格フレーム製造システムであるSTAFはその革新的な技術がモビリティ業界関係者に伝わりにくいという課題がありましたが、ワークショップを通じて多様な可能性と豊かな未来像が浮かび上がってきました。

【前篇】クライアントの未来を切り開く「未来グロースワークショップ」の全貌

【後編】未来グロースワークショップのリアル:住友重機械工業が描く未来の可能性

このワークショップで生まれた「STAF技術を活用した未来のモビリティ像」を具現化する手段として、ADKグループでは未来の可能性を広げる表現が可能な生成AIを活用した9本のムービーコンテンツの企画・制作を担当することになりました。プロジェクトには、ADK MSのEXCR本部の小塚、EXD本部の脇田、そしてADKクリエイティブ・ワン(以下、ADK CO)第1デジタル&アクティベーション・プロデュース本部の大久保などのメンバーが参加し、数々の先進的なクリエイティブを手がけてきたピラミッドフィルムグループ横断のAI専門チーム「PYRAMID AI」とともに、本格的なフル生成AIの映像表現を採用し、未来像を多角的に表現しました。

本記事では、STAF技術の未来像を描いたフルAIムービーがどのように生まれたのか、そのプロセスと舞台裏について、本プロジェクトのCDである小塚をモデレーターに、生成AIムービーの企画・制作をリードした脇田・大久保と、PYRAMID AIのプロデューサー石丸氏、AIビジュアルアーティストのTakka氏にお話を伺いました。

上段 左から石丸氏、清水氏、Takka氏、下段 左から小塚、大久保、脇田

上段 左から石丸氏、清水氏、Takka氏、下段 左から小塚、大久保、脇田

*1 Steel Tube Air Forming:プレスとブローフォーミングを組み合わせた住友重機械工業独自の新しいパイプの熱間エアーブロー成形技術

*2 Tier1:自動車メーカーと直接取引を行い、車両の主要なコンポーネントを供給する企業

小塚(ADK MS):本日はお越しいただきありがとうございます。早速ですが、未来グロースワークショップを踏まえた展示会でのSTAF技術の活用について、生成AIで“未来のニュース”を描く企画が採用されました。まずは、この企画を提案された背景についてお聞かせいただけますか。

大久保(ADK CO):このプロジェクトに初めて参加した際、既に未来グロースワークショップで導かれたワクワクするモビリティの未来像がたくさんあり、とても可能性を感じました。ただ、それを実際に展示会のコンテンツに落とし込んでいく際に、来場者の興味喚起や共感につながるようなアプローチが必要だと感じました。住重さんは技術を提供する立場の会社なので、メーカーさんや他のステークホルダーの視点も大事にする必要もありました。

そこで、「未来はこうなるかも」といった複数の未来像を見せたほうが、多様な立場の人たちに響くのではないかと思い、できるだけ幅広い未来像をビジュアル化することを意識し企画を進めました。その中のひとつが「STAF FUTURE NEWS」です。STAF技術が浸透した未来のモビリティ社会の可能性を、ニュース形式で“ちょっと先の驚きの未来像”として伝えることで、リアリティと遊び心の両方を感じてもらえるのではないかと思いました。

そしてこの企画の表現手法としては、展示パネルやCG映像を活用するよりも、生成AIを使うことで今はまだ存在しないテクノロジーを大胆に描けるのではないかと思い、PYRAMID AIさんにご相談しました。

小塚(ADK MS):最初に、石丸氏さんがこの企画の相談を受けたとき、どのように感じましたか?

石丸氏:全編AIで映像を制作したいというご相談をまずピラミッドフィルムクアドラにいただいたので、昨年立ち上げた社内AI専門チーム「PYRAMID AI」にて、技術やノウハウを最大限に活用し、STAF技術の未来像を魅力的に伝える方法を模索しました。

多くの企業がAI活用に二の足を踏む中、早い段階で「全編AI」という方向性を明確にご決定いただいたことで、制作プロセスを非常にスムーズに進めることができ、最適な表現にたどり着けたと感じています。

小塚(ADK MS):今回の「STAF FUTURE NEWS」の企画についての具体的な内容、制作におけるポイントなどを教えてください。

脇田(ADK MS):企画の出発点は、「STAF技術が未来にどう貢献しうるか」を描くことでした。そこから、その未来像の見せ方を検討し、最終的に“技術が発展した未来の架空ニュース”というスタイルにたどり着きました。

未来の社会において、STAF技術がどう進化しているかを想像しながら企画を組み立てました。そして、モビリティ業界にとどまらず、他産業へと技術が波及した場合の影響や、人材配置・工場運営がどう変化するかといった点も、住重さんと一緒に議論しながら構想を組み上げていきました。

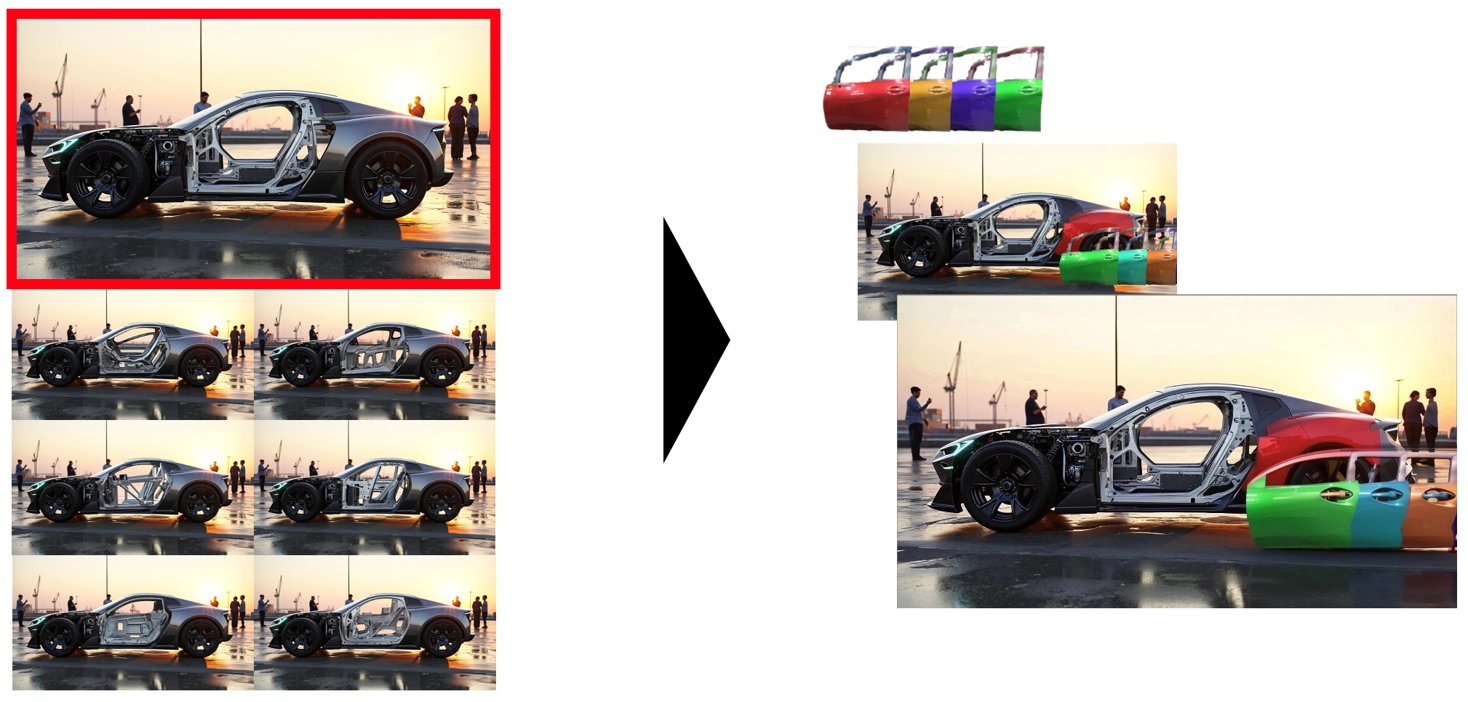

絵コンテの段階では、STAF技術の見せ方に誤解が生じないよう、住重の皆さんとも丁寧にすり合わせながら、生成AIに任せきりにせず、必要に応じて手動でのデザイン調整なども行いました。例えば、STAF技術によって自動車のフレーム構造がより柔軟に成形できる未来を描いたニュースがあります。これにより、軽量化やコスト削減が実現するだけでなく、ドアやボンネットなどのパーツをユーザーが好み時応じて自由に交換したりカスタムしたりできるようになる、という未来像を具体化していきました。その他にも、「空飛ぶ車への応用」「工場での工数削減」「技術の発展により生まれる余暇時間」など、多角的なテーマを盛り込みながら、さまざまな“未来”をニュース形式で表現することができました。

小塚(ADK MS):今回は展示会という場での上映でしたが、来場者の体験という観点で気をつけたことや伝わりやすさを意識したポイントがあれば教えてください。

大久保(ADK CO):生成AIで制作した映像をそのまま使用するのではなく、より意図を伝わりやすくするため、“ニュース映像”として構成しました。例えば、車の映像にはニュースキャスター風のナレーションを加え、文脈を補足しています。ナレーションは男女どちらの声が適切かを検証し、BtoBの展示会らしい落ち着いた雰囲気になるよう、トーンやテンションまで細かく調整した上で、最適なAI音声を選定しました。

さらに、あえて“完全な人間らしさ”ではなく、少しAIらしさを残した声にすることで、未来感を演出しています。空間全体の印象や来場者への伝わり方を逆算しながら、映像構成を練り上げました。

小塚(ADK MS):AIムービーを制作する上での生成AIとの共創におけるポイントを教えてください。

石丸氏:今回は9本の映像を、複数の工程を同時並行で進めるという点が大きなポイントでした。まず制作に入る前に、使用するAIツールの選定からスタート。特にAIツールの進化のスピードが早いため、その時点で使用したいAIツール候補をリストアップし、法務確認などを経て、使用可能なAIツールを確定しました。

制作においては企画時点のイメージカンプはあったものの、AIツールごとにできることが異なるため、まずは全体としてどういった世界観を表現するかを明確にする必要がありました。その上で、9本分の構成案やナレーションの設計を進め、AIツールと人間が共創する形式で絵コンテ制作へと移りました。

Takka氏:私はこの段階で、まずは世界観の構築を担当しました。最初にいただいた絵コンテをもとにビジュアルの方向性を固め、絵としての解像度を高めていきました。特に「未来感のある作風」というリクエストがあったので、それに合ったプロンプトを設計し、スタイルの統一感を出すためのレファレンス画像もAI生成しました。

石丸氏:世界観の共有後、いよいよ本格的なムービー制作に入ります。まずは一般的な映像制作と同様に、伝えたい内容をどのように見せるか、何カットで構成するかを検討しながら、紙芝居形式のVコン(ビデオコンテ)を制作。そして、ここからAIムービーの制作開始です。9本それぞれの絵コンテのカットを生成AIで制作し、それを何度も補正・確認・修正を繰り返し制作。そして完成した画像をVコンに組み込んでチェックして、問題なければ動画生成AIツールを用いて動画化を進めます。AIで出力したものは解像度が低いため、4K化を行いつつ、アップコンバート・最終編集・タイトル入れ・多言語対応など通常の映像制作で必要な工程も経ながら仕上げていきました。

特に重視したのは、住重さんの求める世界観にどれだけ近づけるかという点と、いかにSTAF技術を未来に相応しくビジュアル化するかという点でした。このプロセスでは、丁寧なすり合わせを重ねながら、最終的なビジュアルの完成に向けて進行しました。

小塚(ADK MS):実際の制作プロセスで、生成AIを扱うクリエイターとして特に印象に残っているシーンはありましたか?

Takka氏:「空飛ぶ車」のシーンは、ビジュアル的にわかりやすく、AIでも比較的スムーズに制作できたため、映像の大きな見どころの一つになったと感じています。また、生産ライン(工場内部)のリアリティと、未来感のある車両デザインを掛け合わせることで、STAF技術がもたらす可能性をより具体的な映像として表現できたと思います。

一方で、理想のイメージに近づけるためには、複数のプロンプトを試行したり、レファレンスとしてAIにさまざまなスタイルや色彩のパターンを学習させ、画像を生成する必要がありました。これらの工程は「ファインチューニング(追加学習)」と呼ばれ、精度を高めるためのチューニング作業を繰り返し行うことで、最終的に完成形へと仕上げていきました。

小塚(ADK MS):細かな調整は時間がかかりますが、クライアントの意図や製品の魅力を正確に映像で表現するためには欠かせない工程ですね。ADKチームの方でも制作の中でここがポイントだったという点はありましたか?

脇田(ADK MS):今回は“人間と生成AIとのコラボレーション”としての共創プロセスを、どううまく進めるのかが鍵でした。例えば、住重さんにビジュアルを提案する際は、技術的な細部に関しては正確に伝える必要がありました。しかし、最初から生成AIで画像を生成しようとすると、生成されるパターンが多くなってしまい、それらを整理や加工する作業が逆に煩雑になってしまいます。そこでまずは、事前にヒアリングした素材やイメージをもとに、自分の手でラフビジュアルをPhotoshopやMidjourneyで合成し、方向性の確認を取り、生成AIで仕上げるという流れを取りました。

生成AIに任せる部分と人が介入してコントロールする部分を柔軟に行き来しながら、最適なバランスを見つけることが、人間と生成AIがコラボレーションしながら共創していくという視点で、非常に重要なポイントでした。

小塚(ADK MS):誰でも生成AIで画像や動画などのクリエイティブを気軽に制作できてしまう現代において、プロのクリエイターが生成AIと共創する意味について、気付きなどあれば教えてください。

石丸氏:まず今回、プロンプトを作るだけでなく、複数の生成AIツールを使いこなしたり、生成AIに追加学習させたりといった高度な操作をする必要がありました。これは、クライアントワークの細かな修正対応を行うためにも非常に重要な要素です。

制作の後半になるにつれ、ディテールの調整が必要になりましたが、それも広告制作ではごく自然なことなので、広告制作の現場を知っているプロのクリエイターが生成AIを扱うからこそ、クオリティと柔軟性の両立ができる、その価値を改めて実感しました。

Takka氏:生成AIでの画像生成は楽しむだけなら誰でもできますが、企業として世に出すには、アウトプットのクオリティや細部への配慮が求められます。今回はモビリティがテーマだったので、特に技術的な正しさを意識しました。

また、最終的に重要なのは、人の感性で「どう見えるか」を判断すること。こうした視点や“気にする力”は、今後もプロのクリエイティブ人材に求められると思います。

小塚(ADK MS):脇田さんもかなり日常的にMidjourneyやRUNWAYなどの生成AIツールを使っていると思いますが、実際に広告クリエイティブの業務に生成AIを使っていて、改めて感じたポイントは何かありますか?

脇田(ADK MS):生成AIを業務で使っていて改めて感じるのは、広告会社側もAIツールにある程度精通していないと、適切なディレクションは難しくクライアントに納得していただける提案ができないということです。

例えば、色校正を経験したことがない人が色の指示を出しにくいように、生成AIを使ったことがない人が、生成内容に的確な指示を出すのはやっぱり難しい。弊社の一部のクリエイターは日々生成AIツールを使用しているため、クライアントサイドの要望や事情を踏まえながら、実際どう直せばいいか、どこまで直せるか、という仕上がりまでのプロセスを把握しています。

今後は、PhotoshopやIllustratorと同じように、生成AIツールも実務に必要なスキルになっていくと思います。そうすれば、想定通りの結果が出なかった時にも「こうすればいけるかも」と具体的なやり取りができて、クライアントやクリエイターとの対話もより建設的になります。また、すべてを生成AIに任せるのではなく、人の判断と生成AIを組み合わせながら進めていくプロセスが、精度と効率の両面で有効だと感じました。

小塚(ADK MS):今回のように“未来を想像力豊かに描く”というテーマは生成AIと相性が良いですよね。これまでの経験を踏まえて、特に生成AIが力を発揮しやすい領域や今後期待できること、逆に難しいと感じた点があれば教えてください。

石丸氏:今の世の中にない“空想上の世界”を描くのは、生成AIが得意とする領域だと思います。CGや実写でも可能ですが、時代考証や情報整理に時間がかかるため、生成AIを使えばそのプロセスを大幅に短縮できます。

また、今回のように30秒映像を9本制作するような物量のあるプロジェクトでは、すべてをCGで作ると工数も予算も膨大になります。そこで生成AIを活用して、できる限り高精度なビジュアルを効率的に仕上げる手法は非常に有効でした。

脇田(ADK MS):アイデアをその場で形にし、クライアントと共有することができるのは生成AIならではの強みだと感じています。「面白いね」で止まっていた話も、生成AIでビジュアルを生成することで理解が進み、議論が一気に前に進みます。以前はスケッチで対応していましたが、今ではより正確なビジュアルを即時に出せるようになり、大きな進化を感じています。実際「STAF FUTURE NEWS」の企画前には9案を出していたのですが、生成AIを使用することで事前の構想段階のカンプ製作の工程を減らし、本番の制作時間をしっかり確保することができました。

大久保(ADK CO):ただ、生成AIの出力は速くて高精度になっていますが、「それが実現可能かどうか」の判断は生成AIにはできません。出てきたビジュアルが現実的に成立するのか、単なる空想なのかを見極めるのは人間の役割です。今後も、生成AIと共創しながらもそうした判断力や現場感覚を、制作サイドとして発揮することが重要だと思います。

小塚(ADK MS):我々クリエイターは、今後も常に自分自身をアップデートしながら最前線を走り続け、様々なクライアント様のプロジェクトに尽力し続けたいと思います。本日は本当にありがとうございました。

***************

今後ADK グループでは、PYRAMID AIなどの外部のプロフェッショナルとともに、生成AIと人間の共創によるクリエイティブ・ソリューションの提供なども検討しています。ぜひ今後の動きにもご期待ください。

|

小塚 仁篤 ADKマーケティング・ソリューションズ EXクリエイティブ本部 NextGen局 小塚ルーム/SCHEMA クリエイティブ・ディレクター/クリエイティブ・テクノロジスト。デジタルやテクノロジー分野での経験を武器に、未来志向のクリエイティブ開発やSFプロトタイピングを得意とする。主な仕事に、オリィ研究所「分身ロボットカフェDAWN ver.β」、日本科学未来館「MirAI can_!」、キリンホールディングス「エレキソルト」など。JAAAクリエイター・オブ・ザ・イヤー2020メダリスト。 |

|

大久保達貴 ADKクリエイティブ・ワン 第1デジタル&アクティベーション・プロデュース本部 2局6グループ ADK MS関西支社での経験を経てコミュニケーションプランナーに。「川上から川下まで」を信条に、エンタメや飲料、ラグジュアリーブランドなど幅広い分野においてプランニング~アウトプットまで携わる。ターゲットインサイトや社会情勢をベースとしたPR起点のコミュニケーションデザインが得意。手法に捉われないアウトプットを模索する中で、近年はアートやAIを活用したソリューション開発に従事。現在は生成AIを活用したスキームの推進にも取り組んでいる。 |

|

脇田樹 ADKマーケティング・ソリューションズ EXデザイン本部BXD局IDG コミュニケーションデザイナー/プランナーとしてコンセプト設計、インナーコミュニケーション領域、PRアクティベーション、新規部署伴走支援などを行う。 アートディレクターとしてのプランニング経験もあり。 個人ではアーティストとしても活動。 Hokkaido Baseball Art Award : Special Award Narita Art Runway : Prize nominated |

|

株式会社ピラミッドフィルム クアドラ AIやセンシングなどを活用した先端テクノロジーを活用した体験型コンテンツやインスタレーションを作る広告制作会社。イベントや常設問わず、デジタルを中心としたインタラクティブなコミュニケーションを企画から開発までワンストップで対応。デジタルを中心としたユニークなアイディアや、テクノロジーを駆使したソリューションで、インタラクティブな体験を作り出す。 https://pfq.jp/ |

| PYRAMID AI 長きにわたり培ってきた映像制作のノウハウと最先端の生成AIを掛け合わせた“AI 共創型クリエイティブスタジオ”。スピード・コスト・バリエーションという3つの強みを軸に、企画立案から制作、配信最適化まで柔軟に対応し、ハイクオリティとハイスピードの両立を目指す。法的責任や情報セキュリティ面もケアし、品質とブランドガバナンスを担保したAIクリエイティブを導入できる。 https://ai.pyramidfilm.co.jp/ |

【本件に関するお問い合わせ】

ADKマーケティング・ソリューションズ

EXクリエイティブ本部 小塚/脇田

ADKクリエイティブ・ワン

第1D&AP本部 大久保

ADKホールディングス

経営企画本部 PR・マーケティンググループ 伊藤/根岸 e-mail:mspr@adk.jp