コラム

歌人・岡本真帆さんインタビュー

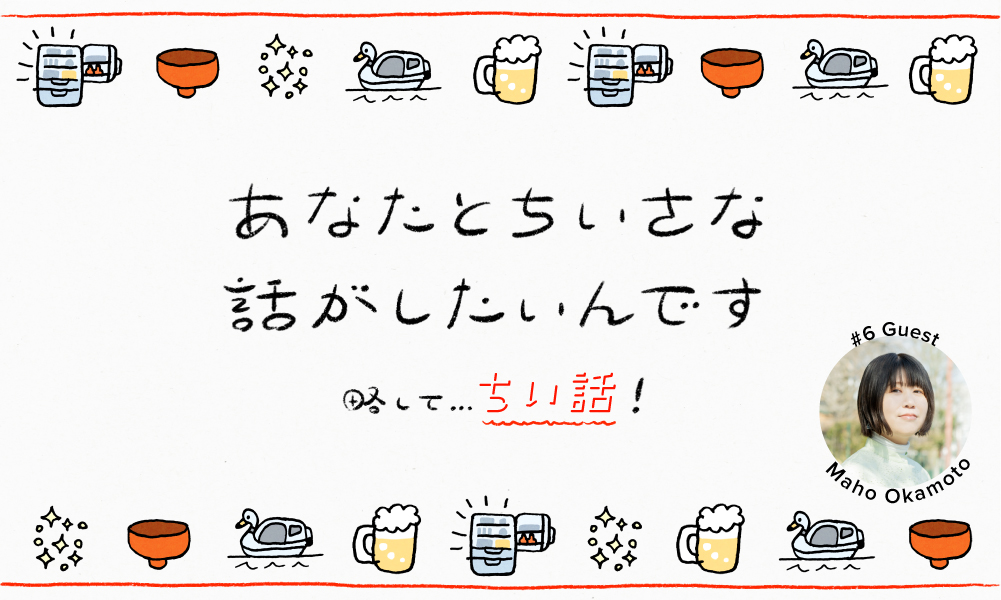

あなたとちいさな話がしたいんです 略して…ちい話!

2025.10.31

大事なことって、ちいさなことに詰まっている(気がする)。広告されない ちいさなモノゴトマガジン『ちい告』編集部がゲストをお招きし、その方が大事にしているちいさな物事について伺っていこう!そして、『ちい告』の肥やしにしていこう!というインタビュー企画です。

|

今回のゲストはこの方! |

編集部:第6回のゲストは、歌人の岡本真帆さんです。以前から岡本さんの短歌のファンです。今日は、お話しできて非常に光栄です。どうぞよろしくお願いします。

短歌は、自分のための喜び。

編集部:岡本さんの歌は、ままならない生活も微笑ましく思えたり、心の奥にしまっている気持ちを肯定してもらえたり、生きることのそばにいてくれるように感じます。岡本さんにとっては、ご自身の短歌や短歌をつくる活動はどんな存在でしょうか?

岡本さん:ありがたいことに歌人としてのお仕事をいただくことも増えましたが、基本的に私は、だれかのために短歌を作っていなくて、自分のための喜びが大きいです。だから「いいことを言おう」とか「だれかに喜んでもらおう」という他者への気持ちはほとんどなくて。自分がつくったものが結果的に誰かに喜んでもらえたらという副次的な嬉しさはありますが、あくまで出発点は「遊び」。自分自身が短歌をつくることに夢中になって、それがすごくおもしろかったから続けてきて、楽しいから今もやっている感覚です。それは仕事になった今も、変わらない部分だなと思っています。

広告で短歌を書くお仕事をいただくときは、新卒時代コピーライターをやっていたこともあり、クライアントが何を期待しているのかわかってしまうほうなのですが、自分の中で明確に線引きをします。自分がやりたい短歌や表現を守りながら、いかにクライアントが求めている世界に合わせていけるか。そのバランスはすごく考えますね。

広告の言葉と詩や短歌の言葉は、向かっているベクトルが明確に違うと思っています。キャッチコピーは、人を動かしたり意識を変えるためのものだから、外に向かっていくイメージですが、短歌は逆。自分の内面に向かっていく言葉だなと。

短歌で誰かの生活を変えようとはまったく思っていなくて。ただ、その商品がある生活をいいなと思ってもらうための美しい瞬間や世界観を短歌で提示することならできると思うので、そういう意識でやっています。

あとは、やりたくないことはやらないと決めています。自分にとって大切な「短歌」という聖域をダメにしてしまうくらいなら、お断りするほうがいいと思っているので。

時々、いわゆる「バズり」を期待されることもありますが、それは私がやりたいことではなくて。自分の生活や表現とブリッジできそうな接点があったり、その商品があることで自分も救われることがあるな、好きだな、と思えた時だけ引き受けるようにしています。

五七五七七は、器のようなもの。「短歌のサイズ」とは?

編集部:岡本さんの短歌には、日常のささやかな瞬間を掬い取っている作品が多くあると思います。そういった瞬間を見落とさないための習慣や心掛けはありますか?

岡本さん:自分のなかで「短歌になるな」というアンテナが立つ瞬間があって。「いま自分が感じた違和感は、短歌くらいのサイズだな」と思ったりします。五七五七七という定型を私はよく器に例えるのですが、この器に、いかに美しく、余白を持ちながら盛れるかという文芸だと思っていて。ずっと続けていると、だんだん「この出来事や気持ちは、短歌に載せようとすると大きすぎるな」とかがわかってくるんです。この器に盛る情報量が多すぎると、味わえないということが起きてしまうんですよね。

例えば、『平日の明るいうちからビール飲む ごらんよビールこれが夏だよ』という歌には原体験がありまして。初夏に友人と川沿いで飲酒をした日のことなのですが、コンビニでコーヒー用のプラカップを買って、そこにレモンサワーを入れて飲んでいたら、カップに日が差してすごく綺麗で、お酒が喜んでいるように見えました。また別の日、当時コロナ禍だったので自宅の小さな庭に椅子を置いて青い空を見ていたら、その川沿いでの出来事を思い出して。「ああ夏を謳歌したいな」という気持ちが湧いてきて、つくった歌でした。この原体験の中で、最初の「友達と一緒に川沿いを歩いていて」という情報は、五七五七七の器には入らなくて。だから、ふたつの体験に共通する自分の気持ちをどんどん深ぼっていく。この歌の場合は、明るいところでお酒を飲むって嬉しいなとか、外での気持ちよさが自分の中に残っていたので、その気持ちをベースに情景と重ね合わせて五七五七七にしていきました。

短歌を始めた頃は、出来事や気持ちをメモしていたのですが、今は、忘れるようなことは大したことではないなと考えるようになって。覚えていることだけが、残っていくという割り切りもいいかなと思い、血眼でメモするということはしなくなりました。最近では後日、机の前に座って「最近どういうことがあったかな」と振り返りながらノートに書いて、そのとき思い浮かぶことが歌のベースになることが多いです。

だから、つくろうとすること自体が大事な習慣なのかもしれません。

私は、会社員としての仕事が10〜19時であるので、その前の8〜10時の時間を歌人や作家として物を書く、つくる時間に充てています。短時間だったとしても、「自分にはこの朝の時間しかない」というメリハリが逆によくて、朝書くというのが習慣になっています。

編集部:岡本さんの歌を見ていると素敵な思い出がたくさんあるように感じるのですが、実体験や思い出を題材にされることが多いですか?

岡本さん:私は、忘れたくないことを短歌にしたいと思っていて。いい短歌の定義って色々あるのですが、私は人の記憶に残る短歌だと思っているんですね。そういうものを作りたいから、自の心に残っているものから書くようにしています。あとは、恨み節みたいなものを結晶として残すよりも、嬉しかったり、寂しかったり、切なかったり、キラッとするものを短歌で残したいという気持ちがあるので、良かった思い出や友達と過ごした何気ない瞬間を歌にしていることが多いと思います。

人を恨んだりすることも全然あるけど(笑)、私はそれを短歌に残したいとは思わないです。

編集部:キラッとした瞬間というお話で思い出したのですが、『冷蔵庫唸ってくれてありがとう 明かりの前で引き裂くチーズ』という歌も大好きです。ほんのり寂しさも感じるのですが、「ありがとう」の部分に微笑ましさもあって。

岡本さん:ありがとうございます。生活のおもしろみとか、「ままならないけど、この瞬間いいよね」みたいなことを残していけると自分自身も楽しいです。

おもしろがって、続けていく。

編集部:短歌は、オリエンがある広告とは違って、ゼロから生み出す大変さがあると想像します。岡本さんが創作を続けられるモチベーションは、何でしょうか?

岡本さん:おもしろいから、やっている感じですね。もしやめたいなと思ったら、やめればいいとも思っていて。たとえ30年やらなかったとしても、31年目にまたやればいいから。しんどいことからは逃げるし、やりたくないことはNOと言って断る。自分にとって大事なものだから、自分の心地よいペースで続けて、守っていきたいです。

編集部:岡本さんが大事にしているちいさな視点を教えてください。

岡本さん:人にわざわざ言うほどじゃないけど、自分にとって大事な瞬間ってあると思うんです。そういう自分だけの大事な瞬間を軽視しないこと。人に話すと「なんだそれ?」と言われてしまうことも、短歌だったら受け止めてくれるし、作品になるから。ダメなところ、いい加減なところ、そういう日常の細部にこそ面白さがあって、「これ短歌にしたら、どうなるんだろう?」ということをおもしろがって歌にしていたら、第一歌集ができました。この過程が楽しめることは、幸せなことだなと思います。

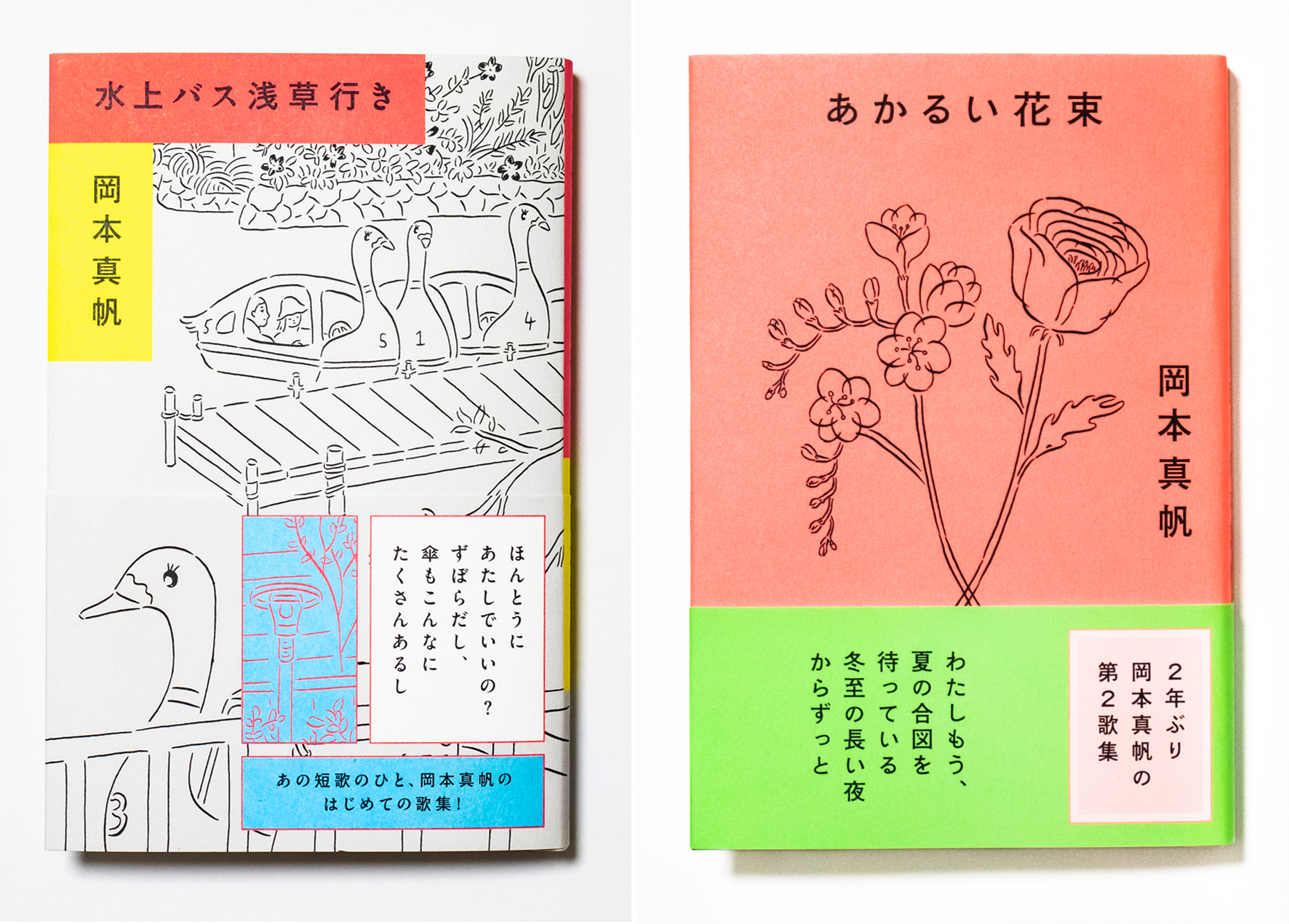

編集部:第一歌集の『水上バス浅草行き』と第二歌集の『あかるい花束』では、岡本さんの心が動くものが少しだけ変化しているようにも感じます。その時々の視点や感覚によって、短歌にしたいと思えるものも変わっていくものでしょうか?

岡本さん:その時の自分にしか書けない言葉があると思っていて。だから常に、自分が気になることを歌にしたり、今の自分が美しいと思うことや、心にキラッとしたり、ざらっと残っていることを歌にしています。

今は、音の気持ちよさだったり、音をベースに美しいものに惹かれることが多くて。意味性よりもそっちが輝くものを作りたいという気持ちが、ここ2ヶ月くらいはありますね。

このインタビューが掲載される頃には変わっているかもしれませんが、それでもいいと思っています。決めつけず気になったほうに進むというのを、身軽にやっていきたいです。

岡本さんの第一歌集『水上バス浅草行き』と第二歌集『あかるい花束』

編集部:会社に勤めながらクライアントワークではない作品づくりをしたいという人も多いと思っていまして、ぜひアドバイスをいただきたいです。

岡本さん:何もせず悶々としちゃうより、自分がいちばん表現したいこと、美しいと思うこと、作品にしたいと思うことを、どんどん形にした方がいいと思います。1日5分だけでも毎日続けたら、遠くまで行けるものなので。やりたいことを分解していって、いちばん小さいことをまずやる。できなかった自分を責めないためにも、ちょっとずつ気軽にやっていいと思います。完璧主義だとやらずに終わっちゃうものですし。頑張らずに、頑張りましょう。

編集部:最後に、『ちい告』をご覧になっての感想をお願いします!

岡本さん:かわいいです!スマホより小さくて、この枠のなかに集中できる感じがいいですね。めくりながら、「この裏に何が書いてあるんだろう?」というワクワクもあります。

★第1回「ちい話」市川晴華さん(CHOCOLATE Inc.)インタビューはこちら: 前篇 / 後篇

★第2回「ちい話」松本壮史さんインタビューはこちら

★第3回「ちい話」『二坪喫茶アベコーヒー』店主・阿部まりこさんインタビューはこちら

★第4回「ちい話」クリエイティブ・ディレクター/CMプランナー 東畑 幸多さんインタビューはこちら

★第5回「ちい話」俳優・石川瑠華さんインタビューはこちら

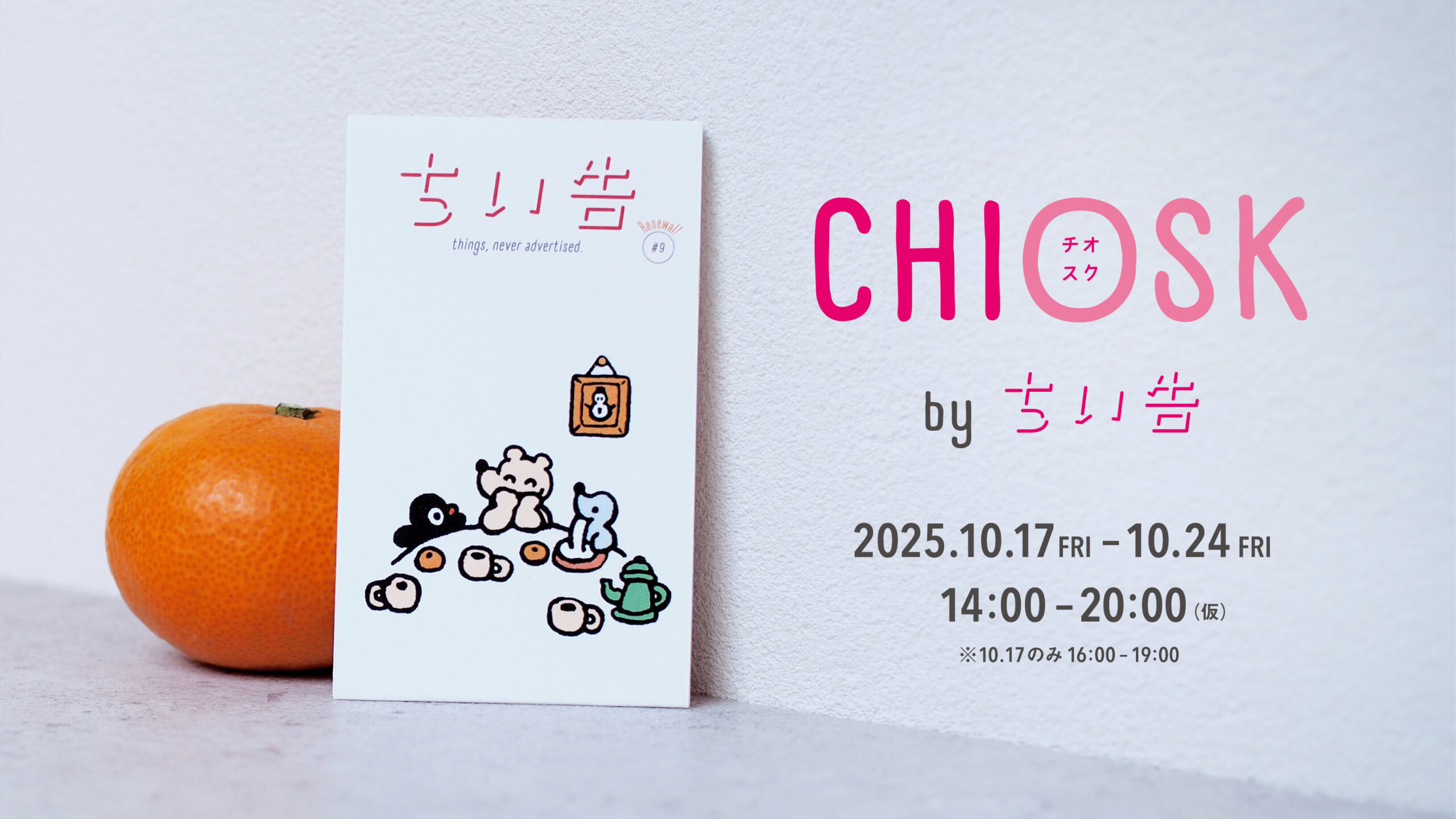

『ちい告』とは。

広告されない、ちいさなモノゴトマガジン『ちい告』。時が経てば忘れてしまう「クスッ。」や「キュン!」を手のひらサイズにギュギュッとつめこんだフリーペーパーです。(ADKグループから不定期発行。次号も準備中です!)

【共同編集長】片岡良子(CHERRY)・川瀬真由(ADKマーケティング・ソリューションズ)

【デザイン】大橋謙譲 (CHERRY)

イラスト:コマツタスク