© ADK Marketing Solutions Inc. All Rights Reserved.

顧客体験創造会社へ。

私たちはマーケティング・パートナーとして

企業のマーケティング活動全体を支援して

ビジネス成果に貢献していきます。

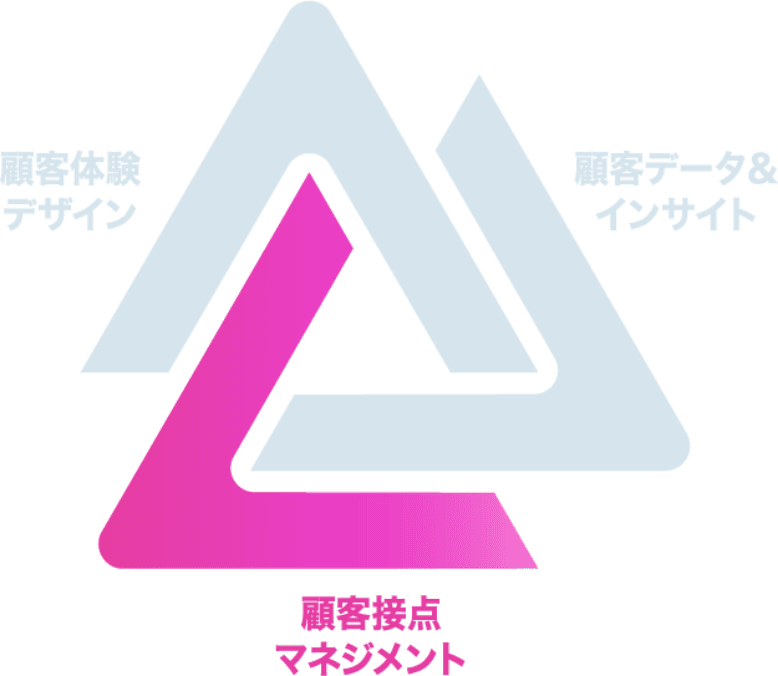

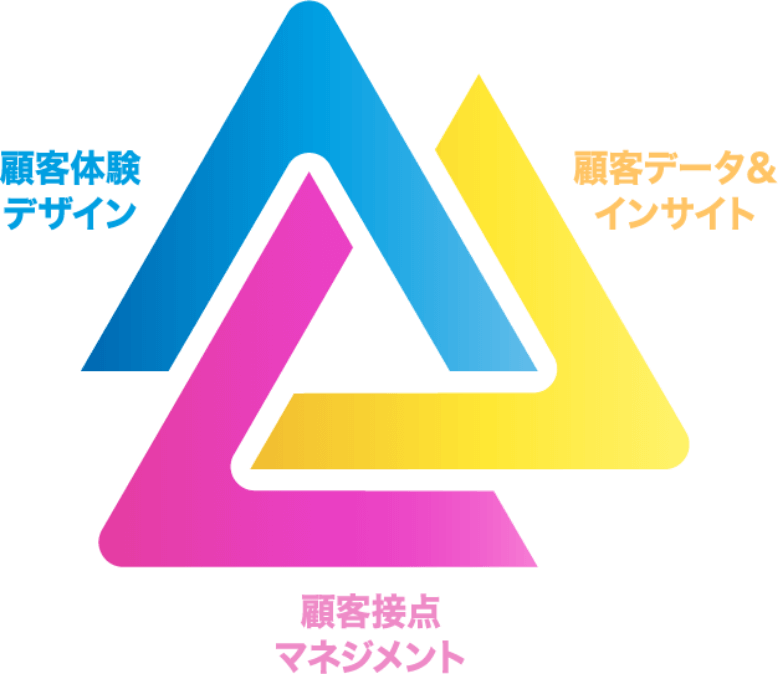

3つのソリューション領域が連携し合い

ワンルーフで統合型ソリューションを提供します。

© ADK Marketing Solutions Inc. All Rights Reserved.

顧客体験創造会社へ。

私たちはマーケティング・パートナーとして

企業のマーケティング活動全体を支援して

ビジネス成果に貢献していきます。

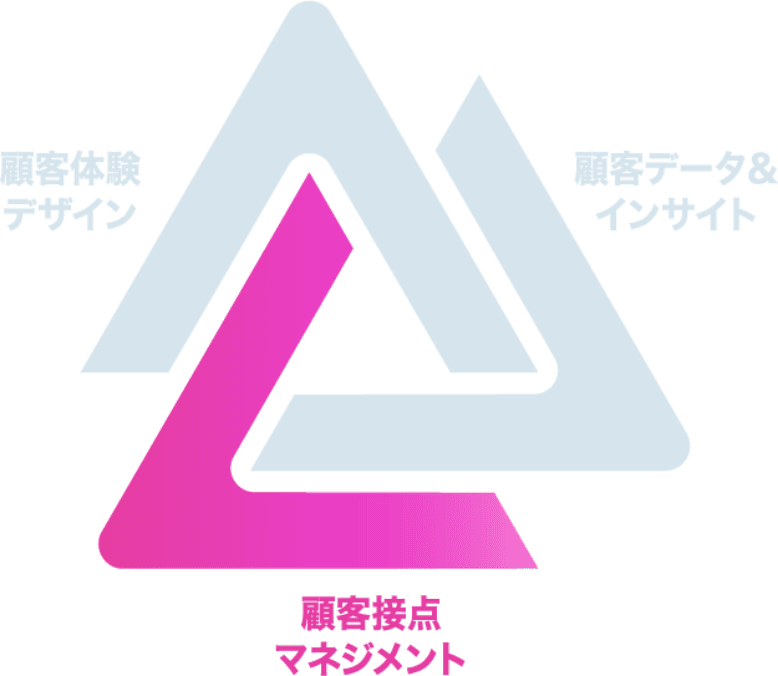

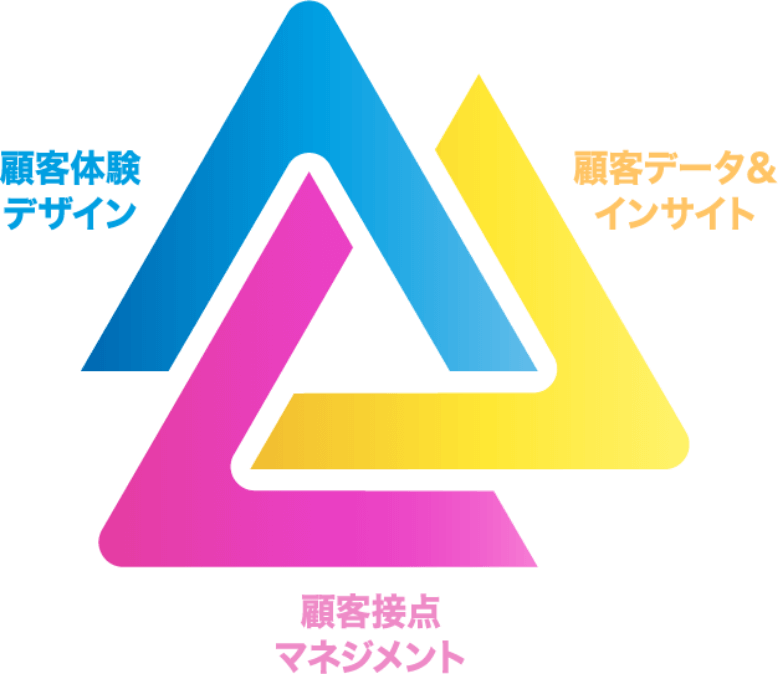

3つのソリューション領域が連携し合い

ワンルーフで統合型ソリューションを提供します。